Un pequeño pueblo en La Rioja donde parece que el reloj se paró hace tiempo entre sus calles empedradas

El conjunto monumental de San Millán de la Cogolla, compuesto por el Monasterio de Suso y el Monasterio de Yuso, es uno de los principales hitos patrimoniales de La Rioja. San Millán de la Cogolla es importante por su relevancia artística e importancia cultural. Éste lugar se considera la cuna de la lengua castellana (aunque ‘se lo discute’ Valpuesta en Burgos).

Cuna de la lengua

Hace más o menos mil años, un monje de San Millán se enfrenta a un códice escrito en latín. Va tomando notas para comprender la gramática y aclarar los significados. A esas notas las llamamos glosas, las Glosas Emilianenses. Lo más novedoso es que esas glosas están redactadas, conscientemente, en el habla del pueblo, en romance, y pueden presumir de ser la primera página de la literatura castellana.

Leí en un blog mientras me documentaba sobre San Millán, de la historia de los Infantes de Lara o Salas, que debía leerse para entender el Monasterio de Suso, y nunca está de más dar un repaso a las leyendas históricas.

La épica historia de los infantes de Lara

Uno de los atractivos principales de la fiesta era un gran escenario de madera donde los caballeros demostraban sus habilidades a caballo, empleando armas y halcones. Los ilustres invitados y los humildes pobladores contemplaban admirados las luchas entre caballeros y las exhibiciones. Usualmente se ofrecía un premio para quien consiguiera romper la tabla más inaccesible del entarimado. En un momento dado Alvar Sánchez —primo de la novia— consiguió golpear en la tabla del premio. Lambra se vanaglorió de su habilidad, proclamando en voz alta que era el mejor caballero. Al oír esto, el jovencísimo Gonzalo González —el menor de los siete sobrinos de su esposo— bajó del palco, montó en su caballo y se lanzó contra el tablado golpeando también con su espada la tabla del premio. Como quiera que las aclamaciones del público superaron a las que se habían dedicado antes a Alvar Sánchez; éste se sintió ofendido e insultó a Gonzalo.

Una vez restablecida la calma, el padre de los infantes le ofreció a su enfurecido cuñado que los infantes pasasen a ser caballeros suyos (a su servicio, acompañándole a la guerra cuando él así lo dispusiera). Tal gesto de reparación fue muy valorado por Ruy Velázquez. De ese modo el Señor de Lara se reconcilió con su cuñado el Señor de Salas y sus sobrinos; pues desde entonces estos eran —de hecho— “de Lara”, pues eran los vasallos de su tío y le debían obediencia.

Una vez finalizadas las fiestas, el Señor de Lara y su cuñado el Señor de Salas acompañaron al conde García Fernández en un viaje de inspección por Castilla. Mientras tanto Lambra, su cuñada Sancha y los siete sobrinos volvieron a la casa de los recién casados en Barbadillo del Mercado; éste pueblo era la «capital» del alfoz de Lara, y está muy cerca del pueblo de Salas. Los sobrinos se fueron a cazar con sus halcones y al regresar le regalaron a su tía las piezas cobradas.

A continuación, los siete caballeros se fueron a un huerto situado entre la casa y el río, donde se desnudaron y se bañaron; el joven Gonzalo se metió en el agua, jugando en ella con su halcón. Doña Lambra consideró que bañarse desnudos frente a su ventana era una provocación más. Y para escarmentar a su nuevo vasallo ordenó a uno de sus sirvientes que cogiera un gran pepino, lo llenara con sangre y se lo lanzara al infante Gonzalo mientras éste seguía en el agua jugando con el halcón. Dada la reputación del joven, el criado se resistió a obedecerla; Doña Lambra insistió, asegurándole que lo protegería de cualquier represalia.

El criado se acercó a Gonzalo y le lanzó el pepino, dejándolo recubierto de sangre; corriendo de vuelta a la casa. Los hermanos se rieron del manchado; pero éste les contestó que no había sido una broma, sino una provocación para deshonrarles a todos y una mala forma de agradecerles su regalo de la caza. Su hermano Diego les propuso la siguiente treta para salir de dudas sobre la intención del criado: se vestirían y regresarían a la casa guardando un arma escondida debajo del manto, si al acercarse al criado se mostraba relajado, significaría que había sido una broma; en cambio, si el éste buscaba la protección de su señora, eso implicaría que había sido una ofensa deliberada.

Y en éste caso Diego sugirió a sus hermanos que lo mataran. Al verlos venir, el sirviente no se quedó a comprobar sus intenciones, sino que corrió a refugiarse bajo el manto de Doña Lambra. Ella trató de defenderle, proclamando que estaba bajo su protección y que sería ella quien hiciera justicia. Pero fue inútil, los infantes lo mataron; la sangre del desdichado manchó la toca y el vestido de la Señora de Lara. A continuación los y su madre y se marcharon a su pueblo de Salas. La Señora de Lara rindió homenaje al cadáver del sirviente colocándolo en un catafalco, y decidió vengarse de quienes en pocos días había matado a dos de sus allegados.

Cuando regresaban al alfoz de Lara los dos cuñados supieron del dramático suceso; decidiendo escuchar a sus respectivas familias antes de tomar una determinación. El Señor de Lara se quedó en Barbadillo del Mercado, mientras que el Señor de Salas continuó hasta su pueblo. Tras escuchar a su mujer, Ruy Velázques se indignó por la afrenta cometida en su propia casa, asegurándole que la vengaría; pero “con cuidado”, pues sus sobrinos eran tan valientes como incontrolables. Al día siguiente envió un mensaje a su cuñado para que viniera a verlo con sus hijos (vasallos suyos desde hacía unos días). Para seguridad de ambas partes se encontraron a medio camino entre Barbadillo y Salas. Después de clarificar los hechos, los infantes le pidieron a su tío y Señor que se pronunciara acerca de quién tenía razón; éste respondió de forma conciliadora.

A los pocos días Velázques mandó llamar a su cuñado —y vasallo— pidiéndole que viajase al territorio musulmán para recoger el regalo de boda que le había prometido su gran amigo el caudillo Almanzor; por hacerle ese servicio le prometió una parte del regalo. Para así contribuir a la reconciliación, el Señor de Salas se encaminó hacia Córdoba con una carta escrita en árabe por Ruy. En esa misiva el Señor de Lara explicaba al caudillo musulmán las afrentas cometidas por sus sobrinos y el papel que estos formidables caballeros tenían en el apoyo militar del conde de Castilla. También le propuso matar a toda la familia de los Salas, pues de ese modo le resultaría más fácil ocupar Castilla, pudiendo repartirse los territorios con Velázques.

Le sugirió que en el pueblo de Almenar de Soria los musulmanes preparasen una emboscada: dejar al descubierto mucho ganado, de tal modo que los infantes trataran de llevárselo. En ese momento la tropa de Almanzor podría capturarles y matarlos.

A Almanzor le interesó la propuesta de emboscada. Ya sabía del peligro que implicaba esa familia; pero consideró innecesario asesinar al Señor de Salas. Dada su condición de caballero principal —y a la espera de ver cómo acababa tan delicado asunto— decidió retenerlo en su palacio y le pidió a su hermana que le ofreciera al prisionero las comodidades acordes a su rango. A continuación envió un mensajero a Velázques aceptando el trato. Al encontrarse a la hermana de Almanzor con el Gonzalo Gustios, esta se enamoró de él.

Al conocer el Señor de Lara que Almanzor estaba de acuerdo, llamó a su presencia a sus vasallos y les propuso acompañarle en una razzia de saqueo por tierras musulmanas. Sus siete sobrinos se ofrecieron a acompañarle junto con sus propios guerreros de Salas. El día de la partida Nuño Salido —responsable de la Casa de Salas en ausencia del padre— les llamó la atención sobre la extraña forma de chillar de unos pájaros: signo de mal agüero. Nuño les rogó a los infantes que se quedaran unos días hasta que cambiara la situación pues presentía que si se iban ahora, morirían.

Los infantes de Lara tomaron a broma la advertencia, uniéndose a su tío con doscientos de sus vasallos. Decidido a proteger a los jóvenes, el viejo Nuño les siguió. Al llegar al lugar de encuentro Nuño se puso a discutir sobre el plan con Velazques; tras apaciguarse y llegar a un acuerdo, todos juntos continuaron hacia la frontera musulmana. A llegar al pueblo de Almenar los infantes y sus vasallos se pusieron a reunir el ganado que pastaba por los campos. Entonces aparecieron unos diez mil moros a caballo.

En ese momento el Señor de Lara se dirigió hacia el ejército musulmán, animando a sus jefes a que capturaran y mataran al grupo de Salas. Nuño Salido y todos los de Salas cargaron contra los moros; pero dada la desproporción numérica entre los combatientes, los de Salas fueron muriendo bravamente. Los infantes, que combatían apoyándose los unos a los otros, quedaron rodeados. Cuando cayó muerto el primero de los siete, Diego les gritó a los musulmanes que le dieran una tregua caballeresca; y estos se la concedieron. Entonces éste se acercó al lugar desde donde su tío y los guerreros de Lara presenciaban el combate; primero le pidió a él que les ayudara, y al negarse Velazques Diego les rogó al resto de los guerreros que no les abandonaran en manos de tantos moros.

Muchos de los de Lara estaban indignados por la encerrona que estaban presenciando, por lo que unos mil de ellos decidieron auxiliar a los infantes. Entonces el Señor de Lara trató de disuadirles, argumentando que se lo tenían merecido por lo que habían hecho; y que en última instancia sería el mismo quien los ayudaría. A pesar de lo dicho por su Señor, trescientos de sus hombres se juntaron a los seis infantes. Finalizada la tregua se reanudó el combate; y al cabo de unas horas los trescientos caballeros yacían muertos. Los seis infantes restantes se quedaron de nuevo solos.

Tan impresionados estaban los moros por la valía de los infantes, que cuando los infantes les pidieron una nueva tregua caballeresca no solo se la concedieron, sino que además les invitaron a recobrar fuerzas en su tienda. Al contemplar ese acto de compasión, el Señor de Lara se dirigió al campamento musulmán conminando a los jefes moros a que degollaran a los infantes, tal y como él había convenido con Almanzor. Atemorizados, los musulmanes dejaron libres a los infantes y les instaron a reanudar el combate. Después de una lucha encarnizada, los seis hermanos fueron capturados.

Los jefes moros ordenaron que los infantes fueran decapitados inmediatamente; uno a uno, empezando por el mayor. Gonzalo aún tuvo fuerzas de arremeter contra el verdugo de sus hermanos cuando éste estaba decapitando a uno de ellos.

Como prueba de que habían cumplido las órdenes recibidas, los jefes musulmanes se volvieron a Córdoba llevando consigo las cabezas de los siete y la del ayo Nuño Salido. Después de que el Señor de Lara y su mesnada se hubieran marchado, los cuerpos descabezados de los siete infantes fueron recogidos del campo por unos cristianos piadosos que los trasladaron hasta el monasterio de Suso, en San Millán de la Cogolla; allí siguen todavía hoy sus sepulcros.

Al llegar a Córdoba, los jefes moros mostraron a Almanzor las cabezas que traían consigo. Al tener ya los primeros signos de descomposición y oler mal, Almanzor ordenó que fueran lavadas con vino y después las pusieran en forma de hilera, encima de una sábana blanca, según el orden de menor a mayor edad, y al lado de la de su ayo Nuño Salido.

Después Almanzor mandó llamar a su prisionero: cuando el Señor de Salas vio las cabezas cayó desplomado. Una vez se hubo recuperado, fue cogiendo una a una las cabezas; y mientras lloraba amargamente, le fue mencionando a Almanzor las cualidades caballerescas de cada uno de ellos. En un momento dado tuvo un arranque de ira, le arrebató la espada a uno de los guardianes y atacó a los que tenía más cerca hasta matar a siete de ellos. La escolta del palacio acabó por desarmarle, mientras éste reclamaba a gritos que lo mataran. Conmovido por la escena e impresionado por su valor, Almanzor ordenó que no le hicieran daño al caballero Gustios.

En ese momento intervino la hermana de Almanzor diciéndole a Gonzalo Gustios que ella había perdido en una sola batalla a los doce hijos que parió. Y que si ella lo había superado, él también podría hacerlo. Pensando Almanzor que el escarmiento a los de Salas había sido suficiente y que los castellanos habían quedado suficientemente debilitados, decidió dejar en libertad a Gonzalo y darle los medios para que pudiera volver a Salas con su mujer. Además, le autorizó a llevarse las cabezas con él. Antes de partir, la hermana de Almanzor le confesó al Señor de Salas que estaba esperando un hijo suyo; preguntándole lo qué quería que hiciera cuando naciese. Éste le contestó que si naciera varón le dijera quién era su padre y se lo enviara a Salas al cumplir la mayoría de edad. A continuación, partió en dos un anillo y le entregó una mitad con el encargo de que se lo diera al niño.

Cuando nació el niño, la princesa mora le puso de nombre Mudarra y de apellido González (el mismo apellido de los siete infantes). El entrenamiento guerrero lo recibió de su tío Almanzor, convirtiéndose en un gran caballero. Cuando Mudarra alcanzó la mayoría de edad su madre le contó la macabra historia de su padre y de sus hermanastros, entregándole la mitad del anillo. Lógicamente impresionado, Mudarra fue a pedir permiso a su tío Almanzor para ver a su padre; éste no solo estuvo de acuerdo con su iniciativa sino que le facilitó un numeroso grupo de guerreros para que le acompañaran. Con ellos Mudarra se presentó ante Gonzalo Gustios, le repitió lo que le había contado su madre y le entregó la mitad del anillo. Su padre lo reconoció, lo acogió en su casa y pasaron unos días juntos. Cuando la relación entre ambos se transformó en una gran confianza, Mudarra le confesó a su padre que había venido a vengarse; pero que para ello quería conseguir su permiso. Puestos de acuerdo, y acompañados de trescientos caballeros, padre e hijo se dirigieron a Burgos para hablar con el conde Garcí Fernández (el primo de Doña Lambra). Al ir a entrevistarse con él, se encontraron con que allí estaba también el Señor de Lara. Mudarra y algunos de sus acompañantes desafiaron allí mismo a Ruy Velázquez; éste negó las acusaciones y les llamó mentirosos. Mudarra trató de contestarle espada en mano; pero el conde intervino, decretando tres días de tregua entre las partes.

Mudarra y su padre se retiraron, en tanto que el Señor de Lara pernoctó en el castillo del conde, con la idea de tratar de aprovechar la oscuridad de la noche para alcanzar su casa de Barbadillo del Mercado. Pero cuando Ruy Velázquez y su guardia iban de camino hacia sus dominios, fueron sorprendidos por una emboscada preparada por Mudarra; en ella el Señor de Lara y los treinta caballeros que lo escoltaban perecieron.

A continuación, Mudarra capturó a doña Lambra en su casa de Barbadillo; haciéndola quemar viva. Con el paso del tiempo, el pueblo de Gonzalo Gustios y los infantes pasó a llamarse Salas de los Infantes; aunque estos han pasado a la historia con el apelativo “de Lara” el nombre de su pérfido señor feudal y del alfoz donde está Barbadillo del Mercado y el mencionado pueblo de Salas.

Texto de Ignacio Suárez-Zuloaga españafascinante.com

Y siguiendo con la literatura fabulosa, copio el segundo post de Ignacio Suárez-Zuloaga sobre San Millán.

La más que curiosa historia de San Millán

Millán —o Emiliano como también se le conoce— fue un hispano que nació en el año 473 durante el breve reinado de Glicerio, uno de los últimos emperadores romanos. El lugar de su nacimiento sigue estando disputado. La crónica más próxima a su muerte afirma que nació en el pueblo zaragozano de Berdejo y fuentes posteriores sitúan su origen en Berceo (La Rioja), en el mismo valle donde vivió durante casi toda su vida.

Se sabe que fue hijo de un pastor, ocupación que él también desempeñó hasta los veinte años, cuando decidió convertirse en ermitaño. Millán quiso acudir a un maestro que ya tuviera alguna experiencia en este estilo de vida y se fue a las peñas de Bilibio, un paraje montañoso situado a seis kilómetros de Haro, donde vivía un anacoreta llamado Felices (o Félix).

Tras tres años de aprendizaje Millán se desplazó hasta los montes Cogollanos, situados en la sierra de la Demanda, al lado de Berceo y él mismo se excavó un habitáculo en pleno monte donde llevó, durante cuarenta años, una solitaria y ascética vida de ermitaño.

Hasta Tarazona (Zaragoza) llegó la fama de santidad del anacoreta. El obispo Didimio, impresionado propuso a Millán hacerse cargo de la iglesia de Berceo, situada muy cerca de su lugar de recogimiento. En Berceo trabajó nuestro protagonista como sacerdote durante tres años pero su costumbre de repartir entre los pobres los bienes de su iglesia le generaron fuertes tensiones con el resto del clero local. Millan fue destituido del cargo y regresó al monte, estableciéndose esta vez en las cuevas de Aidillo, cerca también de Berceo.

La santidad del ermitaño llegó a ser famosa. Varios clérigos se fueron a vivir con él e incluso se dio el caso de una mujer llamada Potania viajó cientos de kilómetros desde Narbona (Francia) para unirse a la emergente comunidad que formó en su pequeño monasterio. Millán permaneció en su cenobio hasta su muerte —en el año 574— a los ciento dos años, una edad asombrosamente avanzada para aquella época. Esto fue interpretado como un signo más de su santidad.

San Millán hizo numerosos milagros durante treinta y nueve años y parece que, después de muerto también; por ello en el año 1030 fue declarado santo. Su fama de milagrero llegó al extremo de que los reyes de Najera y Pamplona y los reyes de Castilla peregrinaban hasta su sepultura para pedirle ayuda en sus guerras contra los infieles. Tanto vivo como muerto, San Millán expulsó una importante cantidad de demonios de diferentes personas, tanto de sujetos de extracción humilde como de otros identificados como “senadores”. San Millán también realizó milagros parecidos a los de Jesús de Nazaret como multiplicar la cantidad de vino para sus seguidores y sanar a numerosas personas que a él acudieron.

Uno de los milagros más conocidos —e incluso “visitable” actualmente—es el milagro de la Viga. Un día San Millán se encontraba de paseo por los alrededores de su retiro y se encontró con un grupo de carpinteros que estaba edificando un granero. Acercándose a ellos comprobó que estaban discutiendo; una de las vigas previstas era más corta que las demás y no les servía. Se encontraban con el problema de que iban a tardar más tiempo en cortar otro árbol y prepararlo como viga, un tiempo que no iban a poderle cobrar a quien les había encargado la obra. San Millan les dijo que se fueran a comer tranquilos y que después tratarían el asunto. A continuación, se retiró a orar. Finalizado el almuerzo, el anacoreta le dijo a los carpinteros: “no penséis que habéis perdido el jornal porque resulte inútil el trabajo que tuvisteis al labrar el madero, colocadlo donde le corresponde”. Al hacerlo, los carpinteros se encontraron con que la viga había crecido más de un palmo, por lo que no solo no era más larga que las demás, sino que incluso era demasiado larga. Es decir, que San Millán “se pasó” con el milagro, y los carpinteros deberían de recortar la viga, para que tuviera la misma longitud que las demás.

No hay noticia de si, finalmente, llegaron a cortar la viga para ponerla en el granero. También es posible que, ante tan milagroso acontecimiento, decidieran darle un uso más apropiado a esa viga. En este caso, debieron de ir a a cortar otro árbol para transformarlo en viga, pudiendo así preservar la del milagro.

Lo cierto es que con el paso de los años la viga de San Millán se convirtió en un objeto al que peregrinaban enfermos y endemoniados. Como suele ocurrir, no todos los necesitados obtuvieron lo que buscaban, aunque hay constancia de algunos milagros realizados por San Millan a través de la viga a la que había trasladado sus poderes curativos. Dicha viga se encuentra hoy preservada en el monasterio de Suso, fundado por el ermitaño.

Intervenciones bélicas de San Millán. Fundamental fue la intervención de San Millán sobre un caballo blanco durante la batalla de Hacinas (931) auxiliando a los castellanos en un momento muy importante. Volvió a resultar decisivo ocho años después, cuando apareció de nuevo sobre un caballo blanco en la batalla de Simancas; esta vez acompañando a Santiago Apóstol. Esa aparición no solamente supuso que se le reconociera como co-patrón de Castilla, sino que sirvió como argumento para que los castellanos se negaran a pagarle el voto de Santiago a la diócesis de Compostela, alegando que su patrón era San Millán. Además fue la base del voto de San Millán, por el que el monasterio de Suso obtuviera cuantiosas donaciones. Circunstancia que hizo de las reliquias del santo un importantísimo patrimonio de su comunidad monástica. Finalmente, tuvo gran importancia el llamado Milagro de los Bueyes que, por estar relacionado con otros milagros, puede leerse en el texto del Milagro y gafe de Santa María de Nájera.

Texto de Ignacio Suárez-Zuloaga - dibujo Ximena Maier

Visita

Antes de comentar nuestra visita a los monasterios, es importante conocer como se reserva y como se accede, ya que totalmente independientes.

La gestión para visitar el monasterio de YUSO se hace en la primera planta del edificio de RECEPCIÓN DE VISITANTES. Está al mismo nivel del parking.

La CENTRAL DE RESERVAS de SUSO se encuentra en la planta baja del mismo edificio. Recuerde que los monasterios son independientes y es necesario gestionar la visita por separado. Baje directamente por las escaleras o el ascensor, si accede desde el parking, o desde la plaza del convento (nivel inferior).

La parada del BUS OFICIAL para acceder, una vez retirada la reserva, al monasterio de SUSO está situada en el parking. Unos 50 metros cuesta arriba del edificio de RECEPCIÓN DE VISITANTES. Al lado de la estatua de la RUTA DE LA LENGUA.

Yuso

Horarios de Visita: Desde Semana Santa hasta septiembre (incluido)

MAÑANA: 10,00 – 13,30 horas - TARDE: 16,00 – 18,30 horas

Lunes cerrado, excepto el mes de agosto

La visita dura aproximadamente 50 minutos - Todas las visitas son guiadas

Suso

Horarios de Visita: Desde Semana Santa a octubre

CENTRAL DE RESERVAS: de 9,30 h – 13,30 h y de 15,30 h – 18,30 h

VISITA AL MONASTERIO DE SUSO: de 9,55 a 13,25 y de 15,55 a 17,55 h

HORARIO DEL BUS: La primera visita de la mañana (9,55 h) no es reservable. El bus sube y baja cada 30 minutos, usted tendrá la plaza sólo en la hora reservada.

Lunes cerrado

La visita dura aproximadamente 40 minutos—todas las visitas son guiadas

Las entradas deben recogerse con 30 minutos de antelación en la CENTRAL DE RESERVAS DE SUSO—Entres monasterios hay 2 kms de distancia

Monasterio de Yuso

Leyenda de la fundación del monasterio

El rey navarro García III era muy devoto de San Millán. Como acababa de fundar el gran monasterio de Santa María la Real de Nájera en esta ciudad que era corte del reino, quiso llevarse allí los restos mortales del santo, que estaban enterrados en el monasterio de San Millán de Suso. El 29 de mayo de 1053 colocaron los restos del Santo en una carreta tirada por bueyes y así emprendieron el viaje, con gran descontento de los monjes que allí quedaban desolados por la pérdida de su patrono. Cuando llegaron al llano, cerca del río, los bueyes se detuvieron y ya no quisieron volver a andar; no hubo forma de obligarlos. El rey y toda la comitiva comprendieron que aquello era un milagro, que San Millán estaba imponiendo su voluntad de no pasar de allí y ser enterrado de nuevo en aquellos lugares. Fue entonces cuando el rey mandó construir el reciente monasterio, al que se llamó Yuso (abajo), en contraposición con el de arriba (Suso).

Hasta al menos el año 1100, coexistieron los dos monasterios, el de arriba, Suso, y el de abajo, Yuso. El primero permanece fiel a la tradición: regla mozárabe y carácter dúplice de doble comunidad masculina y femenina. El segundo, reformado con la regla benedictina. A partir del siglo XII sólo hay una comunidad de monjes, la benedictina, con una casa principal, la de Yuso (abajo). Los siglos X y XI son los de mayor esplendor en lo espiritual, religioso, artístico y cultural.

En 1809 los benedictinos son expulsados por primera vez cumpliendo el decreto de José Bonaparte. Vuelven en 1813. Son expulsados de nuevo durante el periodo constitucional del reinado de Fernando VII, entre diciembre de 1820 y julio de 1823. La hacienda real vendió entonces la botica en subasta pública. La tercera y última expulsión de la comunidad benedictina será debida a la desamortización eclesiástica de Mendizábal. Yuso permanece abandonado durante treinta y un años, desde noviembre de 1835. Entre 1866 y 1868 se establece una casa de misioneros franciscanos de Bermeo y, tras diez años de abandono, en 1878 fue ocupado por los frailes de la Orden de Agustinos Recoletos como casa destinada a la formación de los misioneros destinados a Filipinas. Las primeras obra de rehabilitación que se efectuaron por parte de los agustinos recoletos las realiza Fray Toribio Minguella.

Planta del Monasterio de San Millán de Yuso.

El monasterio fue construido en estilo románico, como correspondía a la época. Es demolido en su totalidad y reconstruido en el siglo XVI, en estilo herreriano, de los siglos XVII y XVIII.

Portada barroca y Salón de los Reyes

Se accede al interior por una puerta barroca del siglo XVII que lleva columnas corintias y un relieve de San Millán a caballo. Es obra del arquitecto Pablo de Basave y del escultor Diego de Lizarraga. Desde el vestíbulo se entra al Salón de los Reyes. Recibe este nombre por los cuatro lienzos de reyes bienhechores del monasterio. Los escudos de la Escalera Real son los de la Abadía y los de Castilla. Están fechados en 1697. Es la última gran construcción de los abades benedictinos. En esta sala se encuentra la reproducción del códice 60, y del folio 72 recto en el que están escritas las Glosas Emilianenses.

Claustro procesional. Monasterio de Yuso.

El claustro de la planta baja también se conoce por el nombre de procesional. Comienza su construcción Juan Pérez de Solarte en 1549. Es renacentista con bóvedas góticas. Arcos apuntados, doblados, entre contrafuertes rematados por pináculos góticos con ganchos, poco esbeltos y de labra tosca. La puerta que comunica con la iglesia, decorada al estilo manierista es obra del italiano Andrés de Rodi. Está fechada en 1554 y nos da una idea de la decoración que tenían pensada para el resto del claustro bajo, y que no llegó a ejecutarse.

El de la planta alta es clasicista. Columnas toscanas, adosadas a pilares, con friso de triglifos y metopas y capiteles adornados con tres rosetas y molduras de ovas en el equino. Está decorado con veinticinco cuadros de José Bejes que narran los distintos milagros de San Millán, según la biografía de San Braulio, obispo de Zaragoza.

La iglesia

La iglesia es de 3 naves, con bóveda estrellada y un bonito cimborrio. Se comenzó en 1504 por mandato del abad Fray Miguel de Alzaga y se termina treinta y seis años después. Gótico decadente. La iglesia era para uso de los monjes, por eso la parte delantera, desde el coro central, pasando por el presbiterio hasta el relicario estaba destinada sólo para ellos. La parte trasera, desde el trascoro hasta la puerta era la zona que usaba el pueblo cuando éste podía acceder al templo. Son dos espacios litúrgicos dentro del mismo edificio.

La sillería del coro bajo fue realizada por un tallista flamenco, Matero Frabricio, en torno a 1640, siguiendo las trazas y modelo diseñado por un monje de San Juan de Burgos. Tiene un retablo del siglo XVII con pinturas también de fray Juan Ricci; el cuadro central representa a San Millán en la batalla de Hacinas (Burgos) contra los moros. Los cristianos, en sus luchas contra los musulmanes, eligieron a San Millán como patrono y así, Gonzalo de Berceo en su Vida de San Millán nos cuenta la promesa de los votos legendarios, de una parte Ramiro II de León a Santiago y de la otra, Fernán González a San Millán.

El trascoro

Era la zona destinada al pueblo. El trascoro es a la vez el retablo parroquial y puerta de acceso a través del coro al altar mayor. El trascoro, obra de Francisco de Bisou realizada en 1767, de estilo rococó francés, está decorado con esculturas de bulto redondo, probablemente del taller de Pascual de Mena, que representa a los santos que se mueven en torno a San Millán: San Braulio, su biógrafo, San Felices, patrón de Haro y su maestro, San Aselo, San Geroncio, San Citonato, San Sofronio, Santa Potamia, discípulos, y Santa Oria.

En esta zona hay también un púlpito plateresco, de finales del XVI. Los mediorelieves representan a los cuatro evangelistas.

En el oratorio se pueden contemplar las réplicas de las arcas relicarios del San Millán (siglo XI) y su maestro San Felices (siglo XII). La de San Millán fue un encargo de Sancho IV de Navarra (Sancho el de Peñalén), en el año 1067.

Sacristía

Es una de las sacristías con más alto valor artístico de España. En un principio fue la sala capitular. Arquitectónicamente es del s. XVI. Empieza a usarse como sacristía a finales del siglo XVII, época de la que es casi toda la pintura que podemos contemplar. Los frescos del techo y las mesas centrales son del XVIII. El abad Fray José Fernández (1693-1697) la adorna con doce cobres que están sobre la cajonería de nogal. La colección de cobres se completa hasta llegar a los veinticuatro. La enriquece también con cuatro grandes lienzos que traen desde Nápoles. El retablo, barroco, está presidido por una talla de Nuestra Sra. Reina de los Ángeles con cetro y corona.

Refectorio

El refectorio mayor, el comedor de los monjes, empieza a ser construido en 1580. Decorado con una portada dórica, asientos con pilastras jónicas estriadas y púlpito. Para su realización se contrató al ensamblador Juan de Iriarte en 1597. Las catorce mesas se realizan en 1608. El mobiliario se conserva completo.

Salón de la Lengua

Inaugurado en 1977 con motivo de las celebraciones del Milenario de la Lengua Castellana, hoy es el lugar emblemático del monasterio. Está decorado con todos los escudos y banderas de los países hispanos y de Filipinas por las embajadas correspondientes, además de un busto de Gonzalo de Berceo, primer poeta de las letras españolas y notario de este monasterio. En este salón se realizan los actos oficiales y las conferencias relacionadas con el castellano.

Monasterio de Suso

En los primeros tiempos de la llegada de los visigodos a la Península, se retiró a este lugar apartado y recóndito el anacoreta Aemilianus (Millán), hijo de un pastor y natural de Vergegium, actual Berceo. Aquí vivió como ermitaño, cobijado en una pequeña celda, muriendo a la edad de 101 años y siendo enterrado en una tumba excavada en la roca. Se sabe mucho de su vida porque fue escrita en latín hacia el año 635 por el obispo de Zaragoza llamado Braulio, siendo Gonzalo de Berceo, que se educó en este monasterio, quien tradujo esta biografía del latín a versos en lengua vulgar o romance.

El pequeño monasterio se construyó alrededor de la celda rupestre del ermitaño. En una primera etapa (siglo V y principios del VI) se excavan cuevas aprovechando oquedades del terreno, las cuales se distribuyen en dos niveles destinadas a habitaciones, y otras dos a oratorio, donde actualmente se sitúan el cenotafio de San Millán y el osario.

Cenobio visigodo

Entre los siglos VI y VII, el cambio de vida eremítica a cenobítica exige la construcción de un edificio para reunirse, siendo esta la primera construcción propiamente dicha, correspondiéndose con los dos compartimentos abovedados que se sitúan más a la derecha según se entra al monasterio existente, de la que se conservan actualmente los muros y varios de los arcos visigodos.

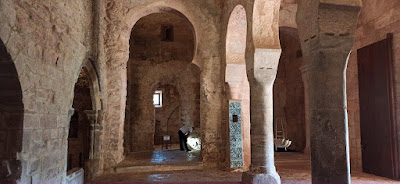

Construcción mozárabe

En la primera mitad del siglo x y partiendo del cenobio visigodo se construye el monasterio mozárabe, consagrándose en 954 por García Sánchez I de Navarra, primer monarca instalado en Nájera, del que se conserva gran parte de la estructura. A esta etapa corresponde la galería de entrada y la nave principal de la iglesia, construida con bóvedas de estilo califal y arcos de herradura.

En el año 1002, Almanzor incendió este monasterio, desapareciendo con ello la decoración pictórica y estucos mozárabes.

Ampliación románica

En 1030, Sancho III el Mayor de Navarra con motivo de la santificación de San Millán, restaura y amplía el monasterio por el oeste añadiéndose dos arcos más de medio punto a los existentes de herradura y se cambia la situación del altar, que se orienta al este. Por último, en los siglos XI y XII se realizan otras ampliaciones con muros y arcos de medio punto ante las primitivas cuevas del eremitorio.

Descripción del monasterio

Se accede al templo por la puerta de herradura. Antes de seguir adelante hay tres cosas importantes para contemplar:

El aparejo del reverso de dicha puerta de entrada que conserva un núcleo de la obra visigoda, cuya puerta de herradura estaba sobrepasada en. Seguramente en la reconstrucción del siglo XI la hicieron sobrepasada en.

El decorado del suelo, hecho con cantos rodados grises y ladrillos rojos que forman rosetas y esvásticas. Se conoce este suelo como alfombra del portalejo; es un trabajo mozárabe de principios del siglo XI y lo menciona Gonzalo de Berceo en la Vida de Santa Oria, llamándole el portaleio. Describe toda la estancia donde están las tumbas de famosos personajes que se describen a continuación en el punto 3.

A la izquierda de la galería, los sarcófagos de los Los siete infantes de Lara, y en el medio su preceptor, Nuño. También en este atrio se encuentran las tumbas de Toda, Ximena y Elvira, reinas de Navarra, así como del Señor de Cameros Don Tello González. Desde este atrio se contempla una magnífica vista del valle de Cárdenas.

Después se entra en el santuario por una puerta que tiene un rústico y arcaico arco sin extradós y sin clave, que denota un rasgo visigodo. Como soportes laterales tiene unas columnas gemelas con unos capiteles muy interesantes.

Frente a esta puerta se ven los tres santuarios que fueron excavados en la roca. La gruta más oriental es probablemente la parte más antigua y se cree que fuera la celda del santo. Se trata del cenobio visigodo, compuesto por una serie de cuevas colocadas en dos pisos unidos por un pozo donde se dice que vivió San Millán hasta su muerte en 574. Fue enterrado aquí mismo, hasta que en 1053 le trasladaron al monasterio de Yuso. En el monasterio de Suso que se está describiendo se conserva su cenotafio, en estilo románico, en donde se representa al Santo en estatua yacente. Es una obra atribuida al mismo autor de la catedral de Santo Domingo de la Calzada en La Rioja.

Los modillones que presenta el edificio son los más lujosos de todas las series conocidas en el tradicional estilo de repoblación, similares a los de la fachada este de la Mezquita de Córdoba. Se trata de roleos a base de las clásicas esvásticas, rosetas en estrellas de 6 puntas; un apéndice triangular agregado en el centro de la cara frontal, calado y decorado con ruedas solares y triángulos curvilíneos. Puede decirse que se trata aquí de un verdadero "barroquismo" mozárabe que se da en el siglo X en La Rioja. La iglesia presenta dos naves.

Cuevas

La cueva del Osario, contiene restos humanos encontrados en las numerosas tumbas situadas en las cuevas del interior y exterior del templo.

La cueva del oratorio del Santo. Millán fue un pastor que vivió entre los siglos V y VI (muere a los 101 años); un día cambiaría su rebaño de ovejas por la búsqueda del retiro espiritual que encontrará en el interior de las cuevas. Las de Suso fueron la vivienda durante los últimos años de vida. En este lugar fue enterrado Millán tras su muerte (año 574). Santificado en el 1030 y convertido años más tarde en patrón de Castilla y Navarra.

Nueva cultura

La situación geográfica de este pequeño monasterio tuvo gran importancia para las relaciones con otros centros de cultura. Tenía influencias castellanas y francas además de que sus vecinos eran los monjes de Silos y Albelda; estaba bastante cerca del Camino de Santiago y poseía además un rico sustrato mozárabe y visigodo. Sumando todo esto, en San Millán pudo conseguirse una nueva y muy importante cultura monástica.

Orígenes del castellano

En noviembre de 1977 se celebró una gran fiesta en el monasterio de San Millán de la Cogolla para celebrar el milenario del nacimiento de la lengua castellana. Autoridades, lingüistas, académicos, todos se dieron cita en aquel lugar donde surgió el primer balbuceo escrito de dicha lengua. En la biblioteca, heredera del Escritorio de San Millán dormía durante siglos un códice latino, Aemilianensis 60, en cuyos márgenes un amanuense había escrito unos apuntes (glosas) en lengua romance, en vasco y en un latín que hoy podríamos llamar “macarrónico”. Ejemplo de una glosa:

...con o ajutorio de nuestro dueno Christo dueno Salbatore qual dueno yet ena honore e qual duenno tienet ela mantatjione con o Patre con o Spiritu Sancto en os sieculos de los sieculos

Traducción de: adiubante Domino nostro Iesu Christo cui est .../...

Esto sucedía en el siglo X, aunque investigaciones recientes aseguran que tal vez fuera ya entrado el siglo XI. Este códice 60, que actualmente se guarda en la Real Academia de la Historia, es el que tradicionalmente se conoce como Glosas Emilianenses. Dado que dos de estas glosas están escritas en vasco, puede decirse también que en el monasterio de San Millán tuvo lugar el nacimiento de la lengua vasca escrita.

No obstante, los investigadores riojanos Claudio y Javier García Turza han realizado estudios sobre el códice 46, también encontrado en la biblioteca de Yuso, que aparece fechado, 13 de junio del 964, con lo que fijan aún más los orígenes del castellano escrito. El códice 46 es un diccionario enciclopédico con más de 20.000 entradas ordenadas de la A a la Z, en el que las voces romances forman parte no sólo de las anotaciones al margen, sino también de la parte del texto escrito en latín muy contaminado por el habla popular. Este manuscrito recoge el saber popular y aclara numerosas lagunas sobre la alta Edad Media.

No hay comentarios:

Publicar un comentario